サイトが重いと、検索順位やユーザー体験(UX)、コンバージョン率の悪化などさまざまなデメリットが生じます。

しかし、改善の重要性は理解しつつも、効果的な改善施策を実施できていないケースも少なくありません。

本記事では、サイトが重くなる主な原因や具体的な対処法、役立つツールを紹介します。

自社のECサイトやコーポレートサイトの速度に課題を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、サイトの高速化は、画像・動画最適化プラットフォーム「Imgix」で解消できます。日本経済新聞や一休.comなど大手サイトにも活用されている実績のあるサービスです。サイトの速度改善を本格的に検討している方は、お気軽にご相談ください。

Webサイトが重い状態を放置する4つのリスク

Webサイトが重い状態を放置すると、ユーザーの離脱率が高まり、売上低下やSEOへの悪影響などさまざまなリスクが懸念されます。

本章では、重いWebサイトを放置する4つのリスクを紹介します。

ユーザーの離脱率が向上

Webサイトの表示が数秒かかるだけで、ユーザーは待ち時間にストレスを感じ、離脱しやすくなります。

特にスマートフォンでは快適さが重視されるため、重いサイトは「使いにくい」「信頼できない」と判断されかねません。

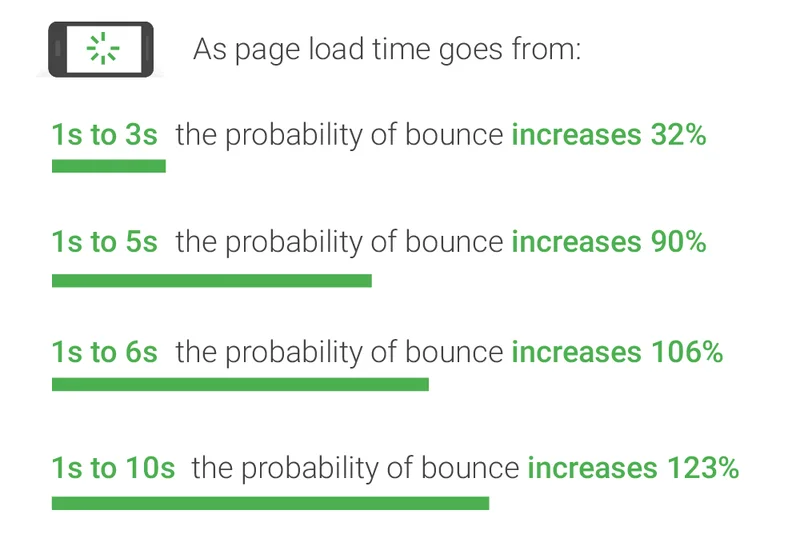

Googleの調査では、表示速度が1秒から3秒に遅延すると離脱率は32%上昇し、5秒かかると90%以上に達すると公表されています。

出典:モバイルページのスピードに関する新たな業界指標(2017年3月21日)|Google Developers

広告や集客施策の投資効果を高めるうえでも、Webサイトの軽量化は重要な施策です。

SEOに悪影響

Googleをはじめとする検索エンジンはユーザー体験(UX)を重視しており、なかでも表示速度は重要な評価要素のひとつです。

例えば、Googleでは以下の指標を含むコアウェブバイタルに基づき評価を行います。

- LCP(Largest Contentful Paint):主要コンテンツが表示されるまでの速度

- INP(Interaction to Next Paint):ユーザー操作への応答速度

- CLS(Cumulative Layout Shift):表示中のレイアウトの安定性

LCPとINPは速度を評価する指標です。サイトの表示が重い状態を放置するとLCPとINPが悪化するため、検索順位が低下し、自然流入数の減少につながります。

特に画像や動画、テキストの読み込み速度や応答速度が悪化している場合、検索順位が下がりやすくなるため、改善が不可欠です。

売上・コンバージョン率の低下

サイトの表示速度は、ユーザーの購買意欲や行動に直結する重要なポイントです。

特にECサイトでは、商品ページの表示がユーザーの期待よりわずか数秒遅れるだけで、購入に至らないケースも珍しくありません。

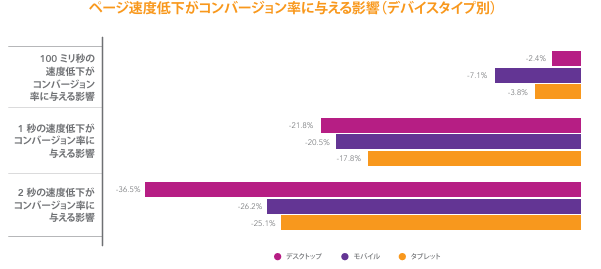

実際に以下の調査では、コンバージョン率(CVR)がもっとも高い1.8秒のページと比較し、1秒遅いページはCVRが2.4%も低下するという結果が報告されています。

出典:オンラインリテールの現状 - パフォーマンス(2017年 春)|Akamai

調査結果にあるように数秒の差が売上を左右するため、重いサイトの改善は売上維持と利益拡大のための経営課題として捉える必要があります。

企業ブランドの信頼性の低下

企業のWebサイトは、単なる情報提供の場にとどまらず、企業の顔として信頼を示す存在です。

しかし、サイトが重いと技術力の低さや運営体制の不安定さなどネガティブな印象を与え、ブランド価値を損ないかねません。例えば、BtoBサイトでは商談機会や取引先からの信用を失い、採用サイトでは優秀な人材を逃す恐れがあります。

そのためサイトの軽量化は、企業ブランドの信頼性を守り、競合との差別化を図るための取り組みとして欠かせません。

サイトが重い・軽い基準

ユーザーが「重い・軽い」と感じる基準は、実際のサイトを使用し、統計的に求められています。本章では、Googleの調査結果をもとに、サイトの重い・軽い基準を紹介します。

ユーザーが「サイトが重い!」と感じるのは3秒以上の遅延

Googleの調査によると、ユーザーが「サイトが遅い」と感じる目安は、読み込み時間が3秒を超えたときとされています。

特にECサイトやメディアサイトのように競合が多く、代替サービスが簡単に見つかる分野では、3秒以上の遅延は致命的です。ユーザーは表示を待つのではなく、競合サイトへ移動するため、CVRや売上低下につながります。

理想は2秒以内の表示

快適なユーザー体験を提供するためには、ページ表示を2秒以内に収めることが理想です。表示が速いサイトほど滞在時間や回遊率が高まり、結果的に売上が向上します。

重いサイトを改善する際は、まず3秒以内を目指し、最終的には2秒以内での表示を目指しましょう。

モバイルとデスクトップでの基準の違い

モバイルは回線速度や端末性能の影響を受けやすく、同じページでもデスクトップに比べて体感的に「重い」と感じられやすい傾向があります。そのため、モバイルではデスクトップ以上に厳しい速度基準が求められ、1秒〜2秒以内の表示が理想です。

一方、デスクトップは比較的高速な回線や処理性能に支えられており、3秒以内を目安にすればUXを損ねにくいとされています。ただし、高解像度画像や動画を多用する場合は、モバイルとデスクトップに限らず、適切な最適化が不可欠です。

重いサイトを軽くする手順

本章では、重いサイトを軽くする手順について紹介します。

1.現状把握

重いサイトを改善する際は、まず自社サイトの現状を正しく把握することが重要です。

ユーザー環境やアクセス端末によってサイトの体感速度は変わるため、客観的かつ正確な測定が欠かせません。

測定する際は以下を併用し、ユーザーの実感と数値データの両面から課題を把握することがポイントです。

- 顧客アンケート調査による定性的評価

- Google PageSpeed Insights(PSI)などのサイト測定ツールを活用した定量的評価

現状の速度スコアとボトルネックを特定し、改善の方向性を明確にしましょう。

2.目標設定

現状を把握したあとは、改善の方向性を明確にするために、具体的な速度目標を設定します。

目標設定では、Googleが提示するコアウェブバイタルの基準値をベンチマークにするのが効果的です。

【LCP】

- 要改善:4.0秒以内

- 良好:2.5秒以内

【INP】

- 要改善:200ms以内

- 良好:500ms以内

現状が要改善以上の場合は初期目標として要改善の数値、要改善以内の場合は良好を目標にしましょう。

定量的な数値基準を目標に設定することで、改善施策の効果を客観的かつスムーズに測定できます。

3.原因の特定

目標設定後は、サイトが重い原因を多角的に洗い出します。主な原因は、画像の最適化不足やJavaScriptの肥大化、サーバーの処理性能などの技術的要因です。

原因を正しく把握するには、PSIやLighthouseなどの測定ツールのレポートが役立ちます。レポートを活用することで、画像やスクリプト、サーバー応答など、具体的にどの部分がボトルネックかを明確にできます。

発見した課題に優先度を付けて整理し、影響度の高い部分から改善することで、効率的に成果を出せます。

4.改善施策の立案と実行

続いて、特定した原因をもとに施策を実行します。

施策は課題の種類によって、優先度が異なります。例えば、画像を多用しているECサイトでは画像最適化、アクセス集中による表示速度低下が課題の場合はCDNの導入が優先度の高い施策です。

課題に適した改善策を的確に実施できると、短期間でCVRや売上に直結する効果を得られます。

また施策は、仮説検証型で実行することが重要です。A/Bテストや段階的な導入を行い、どの改善がもっとも効果的かを検証しつつ進めることで、スムーズかつ確実に軽量化できます。

5.改善施策の効果検証

施策を実行したあとは、以下のツールで速度を再度測定し、どの程度改善できたかを数値で確認することが重要です。

- PSIやLighthouse を活用して、LCPやINPなどコアウェブバイタルの指標を再測定

- GA4やサーバーログ で直帰率・離脱率・滞在時間の変化をチェック

効果が不十分な場合は、別の施策を追加もしくは複数の施策を組み合わせてさらなる改善を進めましょう。

改善と検証を継続的に繰り返すことで、一時的ではなく、常に軽量かつ高速な状態を維持できます。

6.定期的なモニタリングと改善

サイト運用を続けるなかで、プラグインの追加や広告タグの設置、新機能の導入を行うと、再び重くなることがあります。

そのため、軽量なサイトを維持するためには、以下のような定期的なモニタリングと改善が不可欠です。

- 不要なプラグインや広告タグの整理:半年に一度は使用状況を確認し、使用していないものは削除

- サーバーや契約プランの見直し:アクセス数やデータ量の増加に応じてリソースを最適化

- 測定ツールの活用:PSIやLighthouseで継続的に測定し、改善効果の検証や新たな課題の早期発見

モニタリングと改善を継続することで、突発的な速度低下を防ぎ、サイトの軽量化を長期的に実現できます。最終的には、CVRや売上の維持、ブランド信頼性の強化につながります。

サイトが重い原因を特定する6つのチェックポイント

重いサイトにはいくつか共通点があります。本章では、サイトが重くなる主な原因を6つ紹介します。

画像や動画の最適化不足

Webサイトの表示速度に大きな影響を与えるのが、画像や動画の容量です。最適化が不十分な場合は、ページ全体の読み込みが遅延し、ユーザーの回線環境によっては数秒以上の待ち時間が発生します。

画像や動画を多用する際に軽量なサイトを維持するためには、画像形式や動画のエンコード方法のチェックが欠かせません。

【チェックポイント】

✓高解像度のJPEGやPNGをそのまま掲載

✓未圧縮の動画ファイルを直接埋め込んでいる

不要なJavaScriptやCSS

Webサイトが複雑になるにつれて、JavaScriptやCSSのファイルが肥大化すると処理が増大し、サイト全体が重くなります。

そのため、JavaScriptやCSSを使用する際は、コードや外部ライブラリの取捨選択が必要です。

【チェックポイント】

✓ 未使用のコードや機能がそのまま読み込まれている

✓ 外部ライブラリを必要以上に多用

サーバーやホスティングの性能不足

Webサイトの表示速度は、サーバー環境にも左右されます。例えば、共有サーバーで他サイトとリソースを取り合っている場合、アクセス集中時に処理が追いつかず、サイトが極端に重くなることがあります。

そのため、定期的にサーバーの性能を点検し、ボトルネックの解消が必要です。

【チェックポイント】

✓ 古い通信規格しか使えない

✓ 共有サーバーで他サイトとリソースを奪い合っている

✓ CPUやメモリの割り当てが不足している

キャッシュの未利用

キャッシュを適切に活用していない場合、ユーザーがサイトを訪れるたびに同じ画像やCSS、JavaScriptのダウンロードを毎回行います。結果的に、無駄な通信が増え、読み込み時間が長くなります。

そのため、サイトが重い場合は、キャッシュ系プラグインやCDNを適切に活用しているかを確認することが改善の第一歩です。

【チェックポイント】

✓ ブラウザキャッシュの有効期限を設定していない

✓ キャッシュ系プラグインを導入していない

✓ CDNを利用せず、すべてのリソースをサーバーから直接配信している

プラグインや広告タグの多用

サイトが重くなる要因のひとつが、プラグインや広告タグ、アクセス解析タグの過剰利用です。例えば、CMSで導入するプラグインは、数が増えるほど読み込みリクエストが増加して処理が複雑になり、サイト全体が重くなります。

そのため、不要なプラグインやタグは定期的に整理し、必要なものだけを利用するのが高速化の鉄則です。導入時には、機能が重複していないか、最新バージョンでメンテナンスが継続されているかも確認すると効果的です。

【チェックポイント】

✓ 使用頻度の低いプラグインを無効化・削除していない

✓ 広告タグやアクセス解析タグが重複して設置されている

✓ 外部タグを必要以上に読み込んでいる

ユーザーのシステム・通信環境

ユーザーの利用環境によっては「重い」と感じられるケースがあります。例えば、古いスマートフォン性能の低いPCでは処理能力が不足し、低速回線では通信速度の制約によって表示遅延が発生します。

しかし、ユーザー環境が原因の場合でもサイト側でできる最適化を実施することで、幅広い利用環境でも快適なサイトの提供が可能です。

【チェックポイント】

✓ レスポンシブ対応が不十分で端末ごとの表示が最適化されていない

✓ 低速回線向けの画像圧縮や軽量配信を行っていない

✓ 古いブラウザや端末での表示検証を行っていない

重いサイトを軽くする具体的な対処法

対処法を実践する際は、優先度の高い対処法から実行することが重要です。優先度を見極めて実施することで、最大の改善効果を得られます。

本章では、重いサイトを軽くする具体的な対処法を優先度順に紹介します。

画像と動画の軽量化【最優先】

サイトの読み込み速度に大きな影響を与えるのが、画像と動画です。特にECサイトやメディアサイトのようにビジュアル要素が多い場合、画像と動画を最適化するだけで大幅な改善効果が期待できます。

具体的な対策としては、以下の対処法が有効です。

- WebPやAVIF形式に変換:従来のJPEGやPNGよりも軽量で、高画質を保ちながら容量を大幅に削減

- 画像圧縮ツールの活用:TinyPNGなどの圧縮ツールを活用し、画質を保ちつつ効率的に圧縮

- 遅延読み込み:ユーザーがスクロールした際に必要な画像だけを表示し、初期表示を高速化

- 外部配信サービスやストリーミング形式の利用:CDNや画像最適化サービスを活用して、最適なサイズ・形式で高速配信

上記を組み合わせることで、見た目の品質を維持しつつ、データ量を削減でき、ユーザー体験やSEO評価の改善にもつながります。

フォントの最適化

Webサイトの表示速度において、フォントは意外と見落とされがちな要素ですが、最適化不足は大きなボトルネックになります。特に外部サービスからカスタムフォントを読み込む場合、追加のリクエストが発生し、描画開始が遅れます。

そのため、サイトの軽量化を図るうえでは、以下のようなフォントに対する対処法も重要です。

- システムフォントをデフォルトで使用:外部リソースへのリクエストを減らし、読み込みを高速化

- 使用する文字セットの限定:必要な文字だけを読み込み、不要なデータを削減

- フォントの事前読み込みの設定:preload を利用して遅延を防止し、初期表示をスムーズに

- フォールバック用のシステムフォントを指定:フォントが読み込まれるまでの文字化けや空白時間を回避

フォントを適切に最適化することで、デザイン性を損なわずに高速かつ安定した表示を実現できます。

JavaScript・CSSの最適化

Webサイトのパフォーマンス改善において、JavaScriptやCSSの最適化は欠かせない取り組みです。コード量が増えたり不要な記述が残っていたりすると、読み込みに時間がかかり、ページ表示が遅くなります。

そのため、以下の対処法が必要です。

- 使用していないコードの削除:古い機能や不要なプラグイン由来のコードを整理し、読み込みを軽量化

- ファイルの圧縮・結合:空白や改行を減らしてデータ量を抑え、リクエスト数を削減

- 非同期読み込み:JavaScriptをページ描画後に読み込む設定を行い、表示の妨げを防止

上記の最適化により、表示速度が改善されるだけでなく、ユーザーの操作レスポンスも向上し、快適な閲覧環境を提供できます。

サーバー環境の改善

サイトの表示速度を根本から改善するには、サーバー環境の見直しが欠かせません。アクセス集中や大量のコンテンツ配信にも耐えられる仕組みを整えることで、ユーザーにとって快適な閲覧体験を提供できます。

具体的な対処法は、以下のとおりです。

- 高速レンタルサーバーやクラウドに移行:処理性能や拡張性の高い環境に変更

- CDNで負荷分散:ユーザーにもっとも近いエッジサーバーから配信し、表示速度を安定化

- HTTP/2・HTTP/3対応:複数のリクエストを同時処理でき、通信効率を大幅に改善

上記により、大規模なアクセス集中や突発的なトラフィック増加にも耐えうるサーバー環境を構築でき、常に安定したサイトを維持できます。

キャッシュの有効活用

キャッシュとは、一度読み込んだデータを再利用する仕組みです。キャッシュを適切に利用すると、毎回サーバーから同じリソースを取得する必要がなくなるため、サーバーへの負荷を減らし、サイトの軽量化につながります。

具体的な対処法としては、以下のとおりです。

- ブラウザキャッシュの設定:.htaccessでキャッシュの有効期限を指定し、ユーザーの端末にCSSや画像を保存させることで再訪問時の表示を高速化

- キャッシュ系プラグインの導入:WordPressの場合は、WP Super CacheやW3 Total Cacheなどのプラグインを利用

- CDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)の導入:キャッシュを分散配置することで、地理的に近いサーバーから高速配信

特に、ユーザーの再訪率が高いサイトやECサイトでは大きな効果を得られます。

不要なプラグインやタグの削除

使われていないプラグインや不要なタグを整理・削除すると、サーバーへのリクエスト数を削減し、読み込み負荷を軽減できます。

特に効果的な対処法は、以下のとおりです。

- 広告タグやアクセス解析タグを整理:未使用の広告枠や重複する解析タグを削除し、必要最低限に絞る

- 使用頻度の低いプラグインを無効化:CMSの場合は、定期的に見直す

上記により、ページの初期表示速度を大きく改善できます。

重いサイトを軽くする際に押さえるべき3つのポイント

本章では、重いサイトを軽くする際に重要な3つのポイントを紹介します。

ユーザー体験を重視

重いサイトを改善する際は、単にスコアを上げることではなく、ユーザーが快適に利用できる環境構築を重視することが大切です。

特に重要なのは、体感的な快適さを左右する指標です。

- ページの主要コンテンツがどれだけ早く表示されるか(LCP指標)

- クリックやタップにどれだけ素早く反応できるか(INP指標)

それぞれを意識することで、数字以上にユーザー満足度の高い改善を実現できます。

モバイル表示を優先的に最適化

Webサイトのなかには、スマートフォンからのアクセスが全体の7割以上を占めるケースも珍しくありません。

スマートフォンユーザーの割合が高い場合は、モバイル環境での表示が重いと離脱率が高まるため、モバイルファーストでの最適化が重要です。

具体的には、以下の対処法が有効です。

- 画像やスクリプトの軽量化

- レスポンシブデザインの最適化

- モバイル専用UIの調整

上記により、デスクトップに比べてスペックの低いモバイル端末でも、ページをスムーズに表示できます。

効果測定ツールの積極的活用

サイトの速度改善は一度行えば終わるものではなく、継続的に状況を把握し、調整する必要があります。

しかし、人手でページごとの速度を毎回確認するのは現実的ではありません。リソース不足による抜け漏れや、担当者の主観に左右されるリスクがあります。

そのため、軽量なサイトを維持するためには、以下のようなツールの活用が不可欠です。

- PSIやLighthouse:サイトスコアの測定と改善提案の確認

- Search Consoleのレポート:実ユーザーデータ(フィールドデータ)による体感速度の把握

- GTmetrixやWebPageTest:詳細な速度分析と国・環境ごとの比較

- 最適化ツール:画像最適化ツールやCDNにより改善を自動的に実行

問題点の特定や改善効果の数値化が容易になり、効率良く改善できます。

画像最適化プラットフォーム「Imgix」で重いサイトを軽量化

出典:Imgix

重いサイトにおける画像最適化施策の効率化には、画像最適化プラットフォーム「Imgix」がおすすめです。Imgixは、Webサイトやアプリに表示する画像を自動で最適化し、高速に配信できるプラットフォームです。

以下では、Imgixの主要機能と導入メリットを紹介します。

Imgixの主要機能と導入メリット

Imgixは、画像や動画最適化の自動機能が充実しています。

主な機能は、以下のとおりです。

- 画像の自動最適化:既存の画像URLにパラメータを付与するだけで、サイズ変更・トリミング・フォーマット変換・圧縮などを即座に実行

- AI(人工知能)による自動最適化:AIが画像を解析し、最適なファイル形式(WebP/AVIF)と圧縮率を自動で選択

- 動画の自動最適化:トリミング・リサイズ・回転・フィルター適用などをURLベースで簡単に実行

- CDNによる高速配信:世界中に分散されたサーバーから画像を配信し、遅延を最小化

ImgixではAI機能の導入やパラメータ設定だけで、画像の圧縮や軽量化、次世代フォーマット変換などの最適化が可能です。

そのため、開発・運用コストを抑えつつ、サイトの軽量化を効率的に実現できます。

Imgixを活用した重いサイトの改善事例

本章では、Imgixを活用した重いサイトの改善事例を紹介します。

【事例1】画像変換機能で高トラフィック時のパフォーマンス向上に成功(Qiita)

エンジニア向けナレッジ共有プラットフォームであるQiitaは、月間約140万枚の画像を配信し、高トラフィック時のパフォーマンスに課題を抱えていました。

そこで、Qiitaは画像の高速配信と高品質化を目的に、Imgixを導入しました。

WebPやAVIF形式による圧縮配信やロスレス圧縮の自動適用などにより、CDNのキャッシュがなくてもレスポンス速度が5倍に改善。

1MB超えの大容量画像でも読み込み速度が向上し、23MBの画像をわずか3.51秒で完全ロードできるようになりました。

【事例2】高圧縮で画像の読み込み速度37ミリ秒に改善(LiftKit)

自動車ディーラー向けにツールを提供するLiftKitは、Webサイトや広告配信での画像品質とパフォーマンスの両立が課題でした。

従来、未圧縮画像によるページ速度の低下とSEO悪化、背景の乱雑さによる写真の質不足などの問題に直面していました。

そこでImgixをプラットフォームに統合したことで、画質を維持しつつ、平均55%の軽量化に成功。

その結果、ページの表示速度が大幅に改善し、画像の読み込み速度は37ミリ秒まで短縮され、UX向上とSEO効果を獲得しました。

【事例3】ストレージを90%削減してページ速度を9秒向上(Leafly)

大麻関連のオンラインコミュニティ兼ECプラットフォームであるLeaflyでは、毎月4億1,600万件もの画像リクエストが発生しています。しかし、既存の画像最適化ソリューションは拡張性が低く、インフラに大きな負担をかけていたため、新たな改善策が必要でした。

そこでImgixを導入し、S3バケットと連携した全画像の動的最適化を実施しました。

レスポンシブ対応のsrcsetや次世代フォーマット変換などを活用し、ストレージ消費量を90%削減。結果として、ページ速度を平均15秒から6秒へと大幅に短縮しました。

まとめ サイトが重い問題は体系的な対処法で確実に解決できる

サイトが重い状態を放置すると、ユーザーの離脱率が高まり、SEO低下や売上損失につながります。そのため、重くなっている原因を特定し、課題に合わせた対処法を実行することが重要です。

多くのWebサイトでは画像や動画が容量の大半を占めているため、画像や動画の最適化は特に優先すべき施策です。そのため、圧縮処理やフォーマット変換など比較的簡単な処理だけで、大幅な速度改善が期待できます。

重いサイトに効率良く対処したい方は、画像・動画最適化プラットフォーム「Imgix」にご相談ください。