Webページ表示速度の目安には、Googleが提唱するものがいくつか存在します。この目安を目指すことで、SEO評価が向上し、アクセスやコンバージョンの獲得につながります。

「表示速度の目安って、一体何秒?」

「Googleはどのように速度を評価している?」

「どう計測して、何を改善すればいい?」

このような疑問がある方もいるでしょう。

本記事では、Webページ表示速度の最新目安について、最低ライン・理想・コアウェブバイタルの基準値に分けて紹介します。また、速度の計測方法や改善施策など、目安を達成するために必要な実践的な情報も解説します。表示速度の目安を知りたい方や表示速度を見直したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

Webページ表示速度の改善を効率的に進めたい方は、弊社の画像最適化サービス「Imgix」をご利用ください。日本経済新聞や一休.comなどでもご活用いただき、ページ読み込み速度アップに貢献しています。

Webページの表示速度の仕組み

Webページの表示速度とは、ユーザーがURLをクリックしてからページが完全に表示されるまでの一連の処理を指します。表示処理には、サーバーとの接続やCSS・JavaScript・画像などの読み込み、ブラウザによるレンダリングなどが含まれます。

それぞれがスムーズに実行されることで、ユーザーが「速い」と感じる表示が実現される仕組みです。

本章では、Webページの表示速度が指すものや速度に影響を与える要素について詳しく紹介します。

Webページの表示速度とは

Webページの表示速度とは、ページがユーザーの画面に表示されるまでに要する時間のことです。

ユーザーの感覚的な体感速度ではなく、客観的な数値で評価されます。具体的には、Googleの速度測定ツールであるPageSpeed Insights(PSI)が出力する計測データに基づきます。

- フィールドデータで計測されるページ速度:実際のユーザーによる閲覧時の速度データ

- ラボデータで計測されるページ速度:特定のシミュレーション環境下でページを読み込み、技術的なボトルネックを検出するためのデータ

それぞれは計測される環境が異なり、一般的に基準として扱われるのがフィールドデータで計測される速度です。フィールドデータは実際のユーザー環境での体験を正確に評価し、現実的な課題や改善点を把握できるため、ユーザー満足度の向上に直結します。

自社Webページの表示速度を確認する際は、単に感覚に頼るのではなく、PSIのデータを参考にし、課題点を客観的に把握することが重要です。

Webページ表示速度に影響を与える6つの要素

Webページの表示速度には、ブラウザやネットワーク、リソースの最適化状態など多くの技術的要素が関係しています。

具体的には、以下のようにフロントエンド要素とインフラ要素の2つのカテゴリに分けられます。

【フロントエンド要素】

・画像:サイズやフォーマット、圧縮状態

・HTML/CSS、JavaScriptなどのソースコード:記述量や構造

・フォント:Webフォントの使用数や読み込み方法

・Webデザイン:アニメーションや動画などリッチ要素

【インフラ要素】

・サーバー:処理能力や地理的な距離

・ネットワーク:回線速度やCDNの有無

表示速度を改善する際は、各要素をバランス良く最適化することが重要です。一つだけを改善しても、ほかの要素がボトルネックとなれば改善効果が限定的になるためです。

とはいえ、すべて同時に改善するのはリソース的に困難です。そのため、ページ全体の速度低下の原因を特定したうえで優先順位をつけると、スムーズに改善を進められます。

Webサイトの表示速度については下記記事も参照ください。

【2025年最新】Webサイト表示速度を徹底測定!SEO対策と改善ガイド | imgix

Webページ表示速度の目安を目指すべき理由

表示速度は、ユーザー体験・SEO評価・コンバージョン率に直結します。本章では、Webページ表示速度の目安を目指すべき理由について詳しく紹介します。

ユーザー体験(UX)の向上

Webページの表示速度は、ユーザーの第一印象や操作満足度に影響を与える要素です。

表示速度の目安を達成すると、アクセス開始から別ページへの遷移、コンテンツの表示まであらゆる動作でスムーズに表示され、快適な操作体験を提供できます。その結果、閲覧時間や回遊率の向上、さらにはサイトへの信頼感につながります。

表示速度の改善は、ユーザーが「使いやすい」「また使いたい」と感じられるサイトづくりの基本であり、UX向上の重要な施策のひとつといえます。

たとえば、日経新聞社ではImgixを導入し、画像処理を最適化したことで表示速度を平均で1.1秒短縮することができました。より高品質な画像を低遅延で配信できるようになり、あらゆるデバイスでのユーザー満足度が向上したそうです。(日経新聞社の導入事例より)

ビジネス成果への直接影響(コンバージョン獲得)

Webページの読み込みは、わずかな遅延でユーザーの離脱を促進し、売上やリード獲得の機会損失を促進します。

一方、表示速度の目安を満たすWebページは、スムーズに表示され、ユーザーにストレスを与えません。その結果、購入や問い合わせ、資料請求といったコンバージョンの獲得につながります。

特にECサイトやリード獲得型サイトにおいては、表示スピードの改善が収益拡大に与えるインパクトの大きさを理解し、優先的に取り組むことが大切です。1 秒の遅延により、売上が10%低下する可能性があるとも言われています。(EC業界のソリューション)

SEO評価の向上

Webページの表示速度は、検索順位に直接影響するGoogleの評価指標です。

Googleは2018年にスピードアップデートを発表し、モバイル検索においてページの表示速度がランキング要因になることを明言しました。さらに、2021年からはCore Web Vitals(コアウェブバイタル)をランキング要因として導入し、表示速度を中心としたUX指標を評価に取り入れました。

表示速度の目安のなかには、コアウェブバイタルの指標をもとにしたものもあります。そのため、速度の目安を満たすことで、Googleからの評価向上が期待できます。

つまり、検索順位を上げて自然検索からの流入を増やすためには、表示速度の目安を目指すことが近道です。

ページ表示速度がSEOに与える影響については下記ページも参照ください。

表示速度がSEO評価に与える影響|計測ツールや改善方法などを解説

Webページ表示速度の最新目安

現在Webページの表示速度の目安は、PSIで取得できるコアウェブバイタルの指標が一つの根拠とされています。本章では、Webページ表示速度の最新目安を詳しく紹介します。

【結論】最低ラインは3秒以内・理想は2秒以内

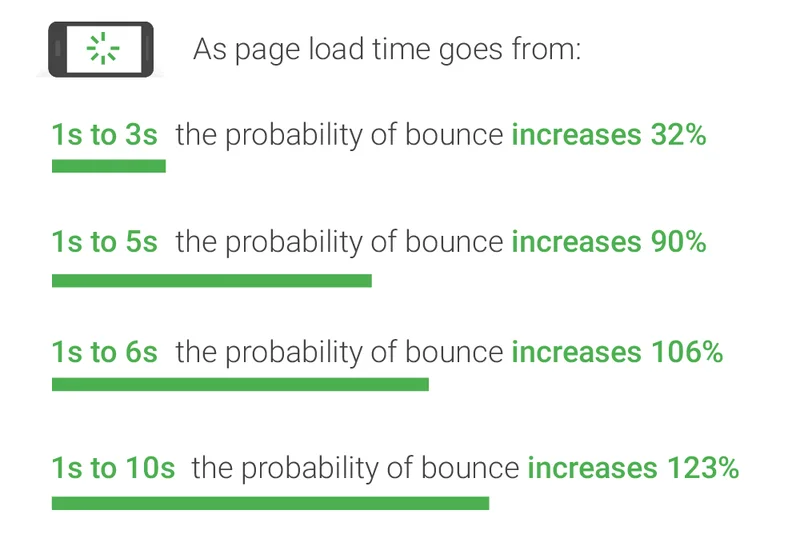

多くのユーザーがストレスを感じずに待てる時間は、一般的に3秒が限界といわれています。実際にGoogleの調査では、モバイルサイトの読み込み時間が1秒から3秒長くなるだけで、直帰率が32%も増加することが明らかとなりました。

出典:モバイルページ速度に関する新しい業界ベンチマークとの比較をご覧ください|Think with Google

そのため、まずは3秒の壁をクリアすることが、最低ラインの目標です。

しかし、近年はネットワーク環境の発展や端末性能の向上により、高速な表示が一般的になりつつあります。そのため、理想は2秒以内の表示です。

特に1秒~2秒でWebページを表示できると、ユーザーに快適な体験を提供できます。また、競合サイトとの差別化につながり、コンバージョン率の向上やサイト評価の改善も期待されます。

Googleが提唱する「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」の3つの基準値

定量的なWebページ表示速度の目安として、コアウェブバイタルの指標が参考になります。コアウェブバイタルとは、Googleが定めたUXの質を測るための指標群です。

以下が、コアウェブバイタルを構成する主な指標です。

- LCP(Largest Contentful Paint):主要コンテンツの表示速度

- CLS(Cumulative Layout Shift):表示中のレイアウトの安定性

- INP(Interaction To Next Paint):ユーザー操作への応答速度

各指標の数値を良好な状態に保つことで、理想の表示速度に近づきます。

以下では、各指標が理想とする基準値を紹介します。

LCP(Largest Contentful Paint):2.5秒以内

LCPは、ページ内で最も大きなテキストや画像などの主要コンテンツが表示されるまでの時間を示す指標です。

数値が小さいほど表示速度が早いことを意味し、2.5秒以内の表示が理想です。ユーザーが体感するWebページの表示速度に最も近いことから、多くのサイトで目安として活用されています。

LCPは、画像や動画のデータ容量が大きいことやサーバーの応答速度の遅さ、外部リソースの読み込み遅延などが主な原因で悪化します。LCPが2.5秒よりも遅いと離脱率が増加するため、表示コンテンツの改善などボトルネックに応じた改善が必要です。

LCPについては、以下の記事でも詳細に解説しています。

CLS(Cumulative Layout Shift):0.1以下

CLSは、ページ読み込み中に発生するレイアウトのズレの量を示す指標です。

CLSは、レイアウトがズレた量の影響面積×実際にズレた距離で算出され、0〜1でスコア化されます。0に近いほどレイアウトの移動量が少なく良好で、0.1以下が理想です。

テキストやボタンが突然移動すると、ユーザーの誤操作や不快感を増やし、離脱を促進します。

CLSのスコアが大きくなる主な原因は、サイズ未指定の画像や広告の遅延読み込みです。そのため、要素のスペース確保や動的コンテンツの制御が重要です。

INP(Interaction To Next Paint):200ミリ秒未満

INPは、クリックやタップなどのユーザーの操作に対して、画面が視覚的な変化を返すまでの応答速度を測る指標です。

従来のFID(First Input Delay)に代わる新しい指標で、ページ全体の体感的な応答の速さをより正確に捉えられます。

200ミリ秒未満が快適とされる目安です。これを超えるとユーザーに「反応が遅い」「操作性が悪い」といったマイナスな印象を与え、離脱やストレスの原因になります。

INPは、JavaScriptの処理が重い場合やレンダリング処理の負荷が高い場合に悪化する傾向にあります。そのため、目安より遅い場合は、JavaScriptの最適化や不要なタスクの分割など、処理の効率化が必要です。

Core Web Vitalsについて詳細を知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

コアウェブバイタルとは?指標・SEOとの関係性・対策を徹底解説!

Webページ表示速度のチェック方法

表示速度の目標値が定まったあとは、すぐに施策へ移るのではなく、まずは自社Webページの現状を把握することが大切です。Webページ表示速度は、PSIのほかにもGoogleが提供するツールで簡単にチェック可能です。

本章では、表示速度の測定に役立つ3つのツールを紹介します。

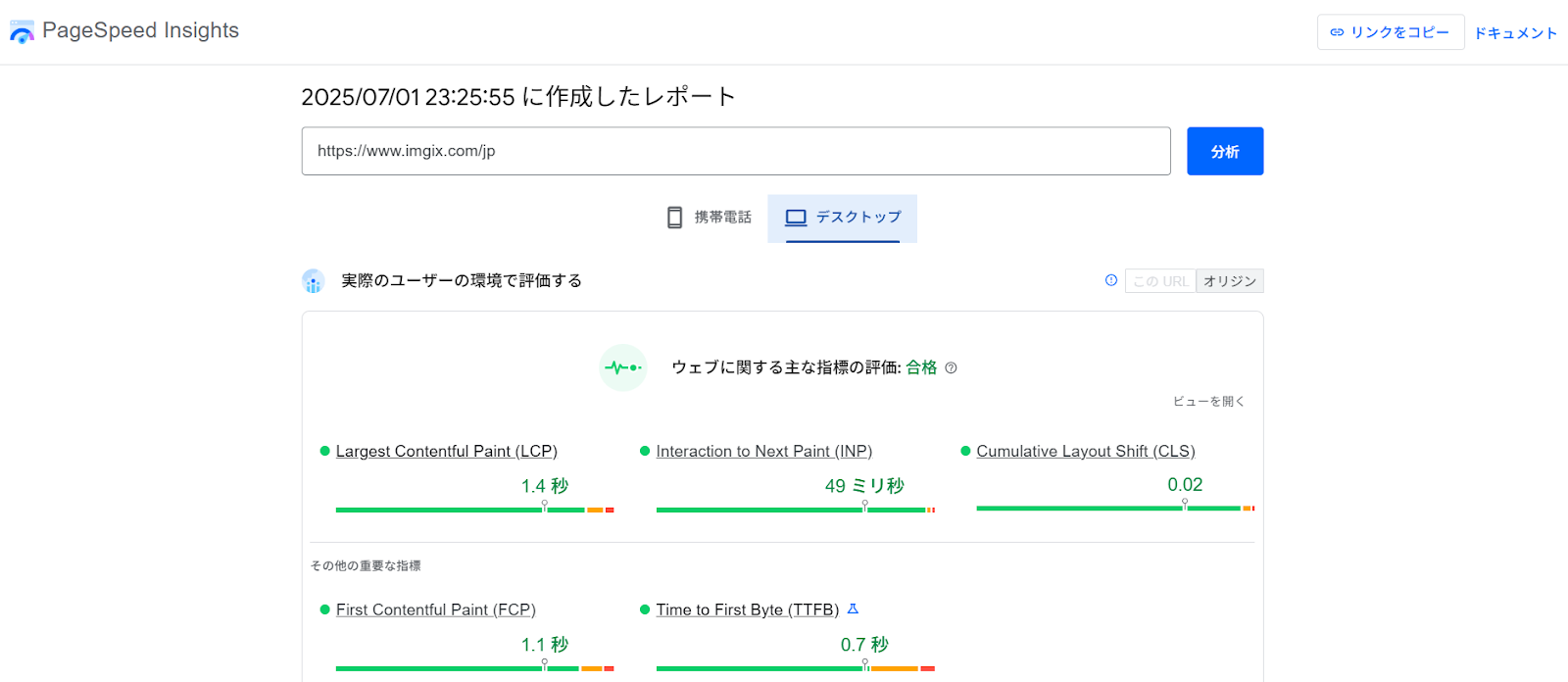

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights(PSI)は、Webページの分析が初心者の方でも扱いやすい視覚的に整理された分析結果が特徴です。

評価対象には、コアウェブバイタルのLCP・INP・CLSに加え、FCP(初回コンテンツ表示時間)とTTFB(サーバーの応答速度)といった指標も含まれます。

各指標は数値だけでなく、以下のように緑(良好)・黄色(改善の余地あり)・赤(要改善)の色分けで表示されます。

自社Webページの現状と理想の目安との差分をひと目で可視化できるため、改善の優先度をスムーズに決められる点がメリットです。

また、URLを入力するだけでWebページの分析が完了する利便性の高さも魅力の一つです。以下のような簡単な手順で利用できます。

- PSIのサイトにアクセス

- 分析したいページのURLを入力し、分析ボタンをクリック

- モバイルとデスクトップ、それぞれの評価スコアとコアウェブバイタルの測定結果を確認

Webページの表示速度の目安や改善が必要な指標を確認したい場合は、まず取り入れたいツールです。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、Webサイトの訪問者数や行動を分析できる無料のアクセス解析ツールです。Webページの表示速度はもちろん、ユーザー属性やコンバージョンなど幅広い分析に役立ちます。

表示速度の確認は、以下のシンプルな手順で実行可能です。

- Googleアナリティクスにログイン

- 目的のビューに移動

- レポートをクリック

- 行動をクリックし、サイトの速度を選択

Googleアナリティクスでは、主に以下3つの時間を確認できます。

- ページビュー単位の表示時間:サイト上の特定ページの表示時間をブラウザ別・国別など複数ディメンションで分析

- トラッキング対象とする各操作の実行速度および読み込み時間:クリックやイベント、画像の表示時間やボタンの応答時間など、ユーザー操作ごとの速度を測定

- DOM解析完了までの時間:ブラウザがドキュメントを解析し、ユーザーが操作を開始できるまでの時間を測定

これらのデータを活用することで、ページ表示や操作のボトルネックを特定できます。

特に、アクセス数が多いにもかかわらず読み込みが遅いページを特定することで、改善の優先順位をスムーズに決められます。また、改善後の速度をモニタリングして効果を確認できるため、PDCAサイクルを回す際にも活躍します。

Lighthouse

Lighthouseは、パフォーマンスやアクセシビリティ、SEOなど多角的にWebページを分析できるGoogle提供の拡張機能です。開発者向けに設計されているため、専門的な視点で具体的な課題や改善点が提示されます。

利用する際は以下のようにいくつか設定が必要で、表示速度を確認する際は分析対象にパフォーマンスを含めましょう。

- Chromeブラウザで分析対象のページを開く

- デベロッパーツールを起動

- Lighthouseタブを選択し、分析対象を指定

- 分析開始をクリックして診断を実行

パフォーマンスでは、以下にあるようにコアウェブバイタル以外の速度に関する指標で評価されます。

- LCP

- CLS

- FCP

- TBT(総ブロック時間)

- Speed Index(ページのコンテンツが取り込まれて表示される速さ)

各指標には具体的な課題と改善方法が示されるため、理想値に向けた効果的な改善施策を実行できます。

特に、GoogleがSEOやUXの観点で重視しているコアウェブバイタルの指標を優先的に見直し、その後にほかの指標に取り組むと効果的です。

なお、Lighthouseで提供される機能はPSIでも利用できるため、一つのツールで完結させたい場合はPSIのほうを推奨します。

Webページの表示速度の目安に近づける改善施策

自サイトの現状スコアと課題が明確になった場合は、改善に取り掛かりましょう。本章では、専門的な知識がなくても取り組みやすく、特に効果の高い改善策を中心に解説します。

画像の最適化

Webページの表示速度が遅くなる最大の原因は、多くの場合画像ファイルの重さにあります。

そのため、画像の最適化は、Webページ表示速度改善において最も効果的で優先度の高い施策です。特に、ページ内に大量の画像や高解像度の画像を使用している場合、大きな改善効果を得られます。

具体的な対策の例は、以下のとおりです。

- 画像サイズの適正化:実際の表示サイズより大きい画像を使わず、表示サイズに合わせた解像度で用意

- 次世代フォーマットの利用:従来のJPEGやPNGよりも高い圧縮率を誇るWebPやAVIFを活用し、ファイルサイズを削減

- 遅延読み込み(Lazy Loading):最初に画面に表示されていない画像をユーザーがスクロールするまで読み込まない

- レスポンシブ画像の活用:ユーザーの画面サイズや解像度に応じて最適な画像を配信

こうした施策を取り入れることで、ページの読み込み体験が改善されるだけでなく、SEOの向上やユーザーの離脱防止にもつながります。

ただし、画像最適化を実行する際は、表示速度の向上だけでなく、見た目やユーザー体験とのバランスを意識することが重要です。例えば、画像を圧縮しすぎると画質が劣化し、ブランドイメージや商品訴求力に悪影響を与える恐れがあります。

そのため画像の改善はあくまで、見た目を損なわない範囲で行うことがポイントです。

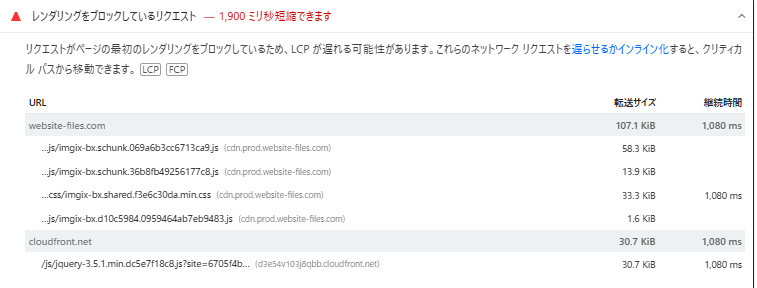

ソースコードの最適化

ソースコードの最適化はコアウェブバイタルのINPの改善に有効とされ、画像最適化の次に取り組むべき重要な改善策です。

Webページを構成するHTML/CSS、JavaScriptといったコードに不要な記述が含まれていると、ページの解析・描画に余計な負荷がかかり、表示速度の低下を招きます。

そのため、表示速度を向上させるためには以下のような改善が必要です。

- コードの圧縮:コード内の不要な改行やスペース、コメントなどを削除し、ファイルサイズを最小化

- コードの分割:必要な機能ごとにJavaScriptやCSSを分割し、必要なページやタイミングでのみ読み込む

- 非同期・遅延読み込み:JavaScriptを非同期または遅延読み込み設定にし、主要コンテンツの表示を妨げない

- 未使用コードの削除:ページで使われていないCSSやJavaScriptのコードを削除

上記の対策により、特にスクリプトやスタイルの読み込み時間が短縮され、ページの操作応答や表示速度が改善します。また、モバイル端末など処理能力の限られた環境でもユーザー体験を向上させる効果があります。

ソースコードの最適化を行う際は、圧縮や削除によってデザイン崩れや機能不全が起きないよう、都度品質を確認しましょう。

ブラウザキャッシュの活用

ブラウザキャッシュとは、一度訪れたサイトの画像やCSSなどのデータをユーザーのブラウザに一時的に保存しておく仕組みです。ブラウザキャッシュを活用すると、ユーザーが再訪問した際に同じデータをサーバーから再ダウンロードする必要がなくなるため、表示速度が向上します。

特に、モバイル回線など通信環境が不安定な場合でも再表示の速度が改善され、早期離脱を防止できます。

キャッシュ設定を行う際は、サイト更新後に古いデータが残って表示崩れを起こさないよう、適切なキャッシュ管理と更新設計を行うことが重要です。

サーバー応答時間の短縮

Webページの表示速度には、ページ内の要素だけでなく、サーバー側のスペックや応答時間も大きく関係します。サーバーの性能が低い場合、アクセス集中時やピークタイムにサーバー応答が遅れ、全体の表示速度のボトルネックとなることがあります。

サーバーの応答時間は、以下のような対策で改善可能です。

- サーバー性能の見直し:現在のレンタルサーバーのプランやスペックを確認し、必要に応じて上位プランや専用サーバーへの切り替えを検討

- CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の導入:世界中に分散されたサーバーからデータを配信し、ユーザーの地理的な距離による応答遅延を最小化

- バックエンド処理の最適化:データベースのクエリ見直しやキャッシュ導入により、サーバー側の処理時間を短縮

特にアクセス数が多いサイトや、リアルタイムで大量のリクエストが発生するサイトでは、サーバー応答時間の短縮により体感速度が大幅に向上します。

CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)の利用

CDNは、サイトのデータを世界中に分散配置された複数のサーバーにコピーし、ユーザーに最も近いサーバーからコンテンツを配信する仕組みです。

物理的な距離が短くなることでデータの転送時間が短縮され、結果としてWebページの表示速度が向上します。特に画像や動画などの重いファイルが多いサイトや、海外からのアクセスが多いサイトに対して有効です。

特にWebページの表示速度改善には、CDNの中でもImgixがオススメです。画像の最適化や軽量化に特化した機能を持ち、AIによるビジュアルの強化も可能です。詳細の機能についてはぜひ資料をご確認ください。

またCDNについては、以下の記事もご参照ください。

CDNとは?仕組み・メリット・費用・おすすめサービスを紹介 | imgix

AMP(Accelerated Mobile Pages)の導入

AMPは、Googleが主導して開発した、モバイルページの表示を高速化するための技術です。AMP対応のページは専用のキャッシュサーバーを経由して配信されるため、通常よりも高速に表示されます。

特に、ブログやニュースサイトなど、静的なコンテンツが中心のサイトと相性が良い施策です。

また、AMP対応ページはGoogle検索の特集枠に掲載されやすくなる場合があり、SEO面でも有利に働くこともメリットです。

ただし、AMPにはJavaScriptの使用制限や独自のHTML仕様のみといった制約があります。そのため、導入する際はデザインや機能の制限、運用負担を事前に確認し、自社サイトの目的に合うか慎重に検討することが重要です。

表示速度の改善方法については、下記記事でも詳細に解説しています。

Webサイトの表示速度の改善方法9選!重要性・原因・対策を徹底解説 | imgix

Webページの表示速度向上は画像最適化プラットフォーム「Imgix」の導入がおすすめ

出典:Imgix

Webページの表示速度向上を目指すうえで画像の最適化は効果的ですが、手作業では効率面で限界があります。

より効率的に画像を最適化したい場合、画像最適化プラットフォーム「Imgix」の導入がおすすめです。

Imgixの具体的な特徴は、以下のとおりです。

- AI(人工知能)による自動最適化:AIが画像を解析し、最適なファイル形式(WebP/AVIF)と圧縮率を自動で選択

- リアルタイム処理:URLを書き換えるだけで、リサイズやトリミングなどの加工を実行

- グローバルCDN:世界中のサーバーから画像を配信するため、ユーザーの所在地にかかわらず高速表示を実現

Imgixを導入することで画像最適化の作業負担を軽減でき、社内リソースを節約しつつ、表示速度の改善とUXの向上を同時に実現できます。

Webページ表示速度の目安を目指す際の注意点

Webページ表示速度の改善に取り組む際は、いくつか注意点があります。本章では、特に注意すべきことを解説します。

実ユーザー環境を考慮した測定の重要性

Webページの表示速度は、モバイル端末や低速回線など、実際にサイトを訪れているユーザーの環境によって大きく異なります。

そのため、Webページの表示速度を改善する際は、シミュレーション環境下のデータだけに頼らず、CrUX(Chrome UX Report)などの実測データの確認も重要です。

実測データを活用することで、実際のユーザーがどのような環境でどのような速度体験をしているのかを正確に把握できます。特定の端末や地域、ネットワーク環境で起きているボトルネックを見逃さず、より効果的で実態に即した改善施策を実行できるようになります。

継続的な監視と改善サイクルの構築

Webページの表示速度改善は、一度対策を講じて終わりではなく、継続的な監視と改善が欠かせません。新たなコンテンツの追加やデザイン変更、プラグイン導入などにより、表示速度が低下するケースがあるためです。

そのため、PageSpeed InsightsやLighthouse、Googleアナリティクスなどのツールで定期的に測定を行い、課題を把握しましょう。

改善内容を実施した後は、効果を必ず確認し、必要に応じてさらなる対応を繰り返すことで、安定したパフォーマンスを維持できます。

PDCAサイクルを運用フローに組み込み、表示速度を常に見直すべき重要指標として管理することで、長期的な成果につながります。

Webページの表示速度向上の成功事例

本章では、Imgixを活用し、Webページの表示速度向上の成功事例を紹介します。

CDNと画像変換機能で1MB超え画像の高速配信に成功(Qiita)

日本最大級のエンジニア向けナレッジ共有プラットフォームであるQiitaは、月間約140万枚の画像を配信し、高トラフィック時のパフォーマンスに課題を抱えていました。

そこで、Qiitaは画像の高速配信と高品質化を目的に、CDNと画像変換機能を備えたImgixを導入しました。

WebPやAVIF形式による圧縮配信やロスレス圧縮の自動適用などにより、CDNのキャッシュ無しでもレスポンス速度が5倍に改善。1MB超えの大容量画像でも読み込み速度が大幅に向上し、23MBの画像をわずか3.51秒で完全ロードできるようになりました。

Qiitaはエンジニアコミュニティに対して、これまで以上に高品質かつ快適なUXの提供に成功しています。

動的な画像配信によりGoogle PageSpeedスコアを向上(Greetings Island)

Greetings Islandは、招待状やグリーティングカードを自由にカスタマイズ・共有できるプラットフォームで、数百万のユーザーにサービスを提供しています。そのようななかで、画像の多用によるページ読み込みの遅延や、デバイスごとの画像管理の負担が課題となっていました。

そこで、同社はImgixを導入し、動的な画像最適化を実現。AVIFなどのモダンフォーマットの採用によりファイルサイズを平均72%削減し、Google PageSpeedスコアが76から95へと向上しました。

結果として、月間4億700万件以上の画像を高品質かつ低負荷で配信できるようになりました。

まとめ まずは画像最適化でWebページ表示速度の目安を達成しよう

Webページの表示速度は、2秒以内が理想です。最低でも3秒以内を目安に改善することで、コンバージョンの機会損失を防げます。

現状で理想より遅れている場合は、最も効果が出やすい画像の最適化から着手するのがおすすめです。画像はページ全体のデータ容量の多くを占めており、最適化するだけで表示速度を大幅に改善できます。

Webページの表示速度は、UXやSEOの向上だけにとどまらず、ビジネスの成否を左右する重要な要素です。まずは今回紹介した内容を参考に、自社Webページの現状を計測し、できることから一つずつ改善しましょう。

画像最適化のご相談は、お気軽にImgixへご相談ください。